在AI算力爆发的当下,单颗GPU功耗已突破1200W(NVIDIA Blackwell架构),热流密度高达1000W/cm²,传统风冷散热已触及物理极限。作为直接贴合GPU/CPU的热管理中枢,液冷散热模组通过液体介质(导热系数约为空气的25倍)构建高效传热路径,使数据中心PUE(电能利用效率)从风冷的1.5+降至1.1以下,成为支撑千瓦级芯片的核心组件。该模组位于服务器主板核心区,其中冷板(Cold Plate)直接覆盖GPU/CPU芯片表面,通过微通道与冷却液进行热交换;而热管/均温板(Vapor Chamber)则嵌入芯片与冷板之间,实现三维热扩散。

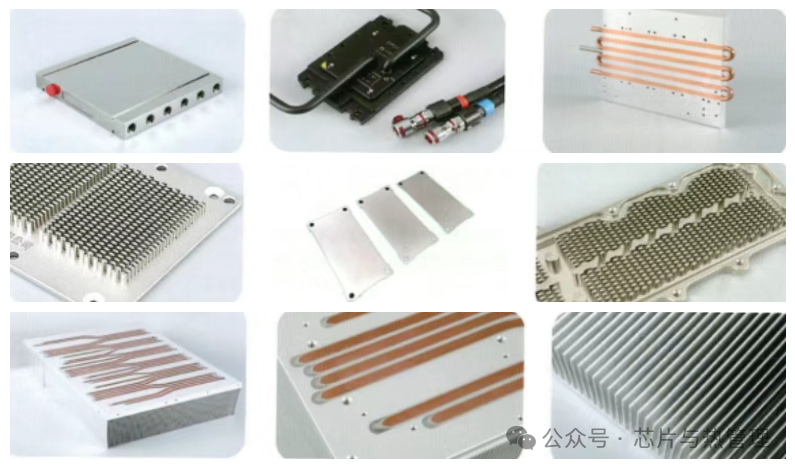

1. 热管与均温板

热管与均温板作为热量扩散引擎,其核心功能是将点状高热流密度(>500W/cm²)扩散至面状(<50W/cm²),有效避免局部过热问题。由于GPU等芯片的热流密度越来越高,传统的散热方式已难以满足需求。为了应对这一挑战,散热技术领域涌现出多项革新设计。其中最具代表性的是铜基均温板技术,它采用内部毛细铜网结合纯水工质的设计,利用相变原理实现高达10,000 W/m·K的导热效率,这一数值是纯铜导热效率的25倍。另一个突破性设计是微槽道均温板(如Furukawa方案),通过优化流道结构,不仅实现了400W/cm²的热通量承载能力,还将面积利用率提升了5倍。 这些创新设计通过不同的技术路径,共同解决了高功率密度芯片的散热难题。铜基均温板侧重于提升导热效率,而微槽道设计则着重优化热流分布和空间利用效率。它们的协同应用,使得现代散热模组能够更好地应对日益增长的散热需求。

2. 冷板组件

作为模组中价值占比最高(45%-60%)且技术壁垒最强的组件,冷板直接决定散热效率上限:

| 冷板类型 | 热导率(W/m·K) | 热阻(°C/W) | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 纯铜冷板 | 401 | 0.03-0.05 | 1200W+ GPU |

| 铝合金冷板 | 237 | 0.08-0.12 | ≤800W中功率芯片 |

铜冷板核心优势:热膨胀系数(17ppm/K)与硅芯片(2.6ppm/K)更匹配,减少热应力变形;天然耐碱性腐蚀,适配去离子水冷却液。

3. 冷却液循环系统

冷却液循环系统是液冷散热的核心动力,其性能直接影响散热效率与可靠性。目前主流冷却介质包括去离子水和氟化液,他们各具特色。

- 去离子水凭借4.18 kJ/kg·K的高比热容成为冷板式液冷首选,但需维持>1MΩ·cm的电阻率并添加缓蚀剂。阿里云通过严格水质管控,将年腐蚀速率控制在0.05mm以下。

- 氟化液(如3M Novec 7100)因出色的绝缘性(>35kV/mm)和不可燃特性(闪点>200℃)成为浸没式液冷主流。Solvay新一代产品将腐蚀速率降低70%,大幅提升可靠性。

磁悬浮水泵技术实现重大突破:无接触设计使寿命达10万小时,功耗降低60%,如EBARA MAGdrive系列噪声<35dB,响应速度达毫秒级。智能控制系统应用PPO算法,实时监测10余项参数,预测热负荷变化,流量调节精度±2%。Google实测显示,在TensorFlow训练中泵系统能耗降低43%。

为确保稳定运行,系统采用316L不锈钢管路和FFKM密封件,配备电化学传感器实时监控。腾讯天津数据中心通过双重密封等设计,实现5年零泄漏运行。

随着技术进步,冷却系统正向更高效、更智能方向发展,为高功率芯片提供可靠保障。

4. 热界面材料

|

|

|

|

|---|---|---|

| 传统硅脂 | 3-5 | 界面热阻高,易老化干裂 |

|

|

80+ | 热阻降低60%,适配3D芯片封装 |

| 钎焊合金 | 200+ | 永久密封,无老化问题 |

增材制造技术为铜冷板带来精密革命

绿激光3D打印利用铜对532nm波长激光的高吸收率(40%),实现了0.2mm微通道的精密成形。通过TPMS(三周期最小曲面)结构设计,有效散热面积可扩大900%,整体热性能提升48%。电子束增材制造则在真空环境中完成加工,支持点阵结构与随形流道的一体化成型,孔隙率可调范围达10-90%,孔径精度控制在1-3mm。

仿生流体设计显著提升散热效率

斜鳍片技术(Oblique Fin)通过打破层流边界层,增强湍流效果,使换热效率提升30%。毛细血管仿生设计的微网格结构实现了冷却液的持续高效更新,将GPU芯片的温差严格控制在±0.5℃以内,确保温度分布的均匀性。

智能热管理系统实现动态精准调控

基于LSTM模型的数字孪生系统可预测冷却液腐蚀速率,提前30天预警潜在失效风险。在浸没式液冷中,两相流控温技术利用冷却液的相变吸热特性,使散热效率较单相模式提升50倍,为高功率芯片提供更高效的动态热管理方案。

| 公司 | 散热模组及相关产品 |

| 台达电子 | 电源管理与散热解决方案;液冷基础设施(冷板液冷、浸没液冷、冷板、液冷组件等) |

| 奇鋐科技 | CPU散热器、散热片、风扇、笔电散热模组、石墨、热管、3D VC均热板模组及液冷系统 |

| 双鸿科技 | NB散热模组、服务器散热模组等 |

| 尼得科 | 带物联网功能的散热器、热管、蒸气室(均温板)、热模块及液冷系统 |

| Cooler Master | 液冷板、Manifold、CDU等AI散热产品 |

| 威铂驰 | 单相液冷板、冷媒直液板、PTC加热器、HP/VC散热模组等 |

| 飞荣达 | 电磁屏蔽、热管理与轻量化解决方案 |

| 中石科技 | 石墨材料、导热界面材料、EMI材料;热模组(VC、液冷模组等) |

| 宝德 | 3DVC开发与制造;广泛产品线(小型铝挤散热片到设备级散热解决方案) |

| 健策精密 | 水冷式散热模组 |

| 立讯精密 | 消费电子、汽车、企业通讯产品的散热模块 |

| 立敏达 | 散热片、散热器、散热模组 |

| 领益智造 | 精密功能件、结构件、模组等 |

| 江苏精研 | 精密结构件、汽车塑胶件、动力、热能、ODM和智能制造 |

| 苏州天脉 | 热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等 |

| 微焓科技 | 液冷、风冷、两相传热技术产品及热管理系统 |

| 锐莱热控 | 液冷板、单相/两相流体回路系统、VC、相变板等 |

| 莹帆科技 | 高端定制化散热方案 |

| 东吉散热 | 水冷板、大功率热管散热器、LED散热器等 |

| 大图热控 | 液冷板、分水器、快接头、管路、漏液检测线 |

| 华创热控 | 散热模组、液冷板、均温板和脉动热管等 |

| 艾科美 | 系统热控方案设计、核心热控器件研制等 |

| 深圳垒石 | 石墨散热膜、散热分析/设计/测试/咨询服务 |

| 龙辉科技 | 热管、均温板(常规/薄/3D VC) |

| 生益兴 | 热管、VC、模组(手机管、超薄VC等) |

| 安敏瑞 | 液冷板、整体液冷系统;风冷散热器、风扇等 |

| 同裕科技 | 网通/消费、PC/服务器、能源、车载散热设计与制造 |

| 广州华钻 | 热管、热板、热柱、3D VC、水冷头 |

| 英维克 | 精密温控节能解决方案与产品;液冷散热核心部件(水冷板、快速接头等) |

| 毫厘机电 | 液冷板、液冷系统 |

提示:本文梳理了全球30+家液冷散热模组代表企业及产品,但行业技术迭代迅速,新锐企业不断涌现。若您了解其他具有技术特色或市场影响力的企业,或发现文中信息需要更新修正,欢迎补充指正。我们将持续完善内容,共同推动行业知识库建设。

液冷散热模组正经历从功能组件到算力基座的范式转变:

材料革新:铜的导热基因+增材制造释放设计自由度,支撑热流密度向1500W/cm²迈进;

智能升级:AI动态调控使散热功耗占比从30%(风冷)压至5%以下;

生态重构:冷板标准化(如OCP Open Rack V3)推动液冷模组从“定制奢侈品”变为“服务器标配”。

当液冷渗透率在2025年突破45%,这场由铜材与流体力学共舞的散热革命,将成为解锁Zettascale级算力的关键密钥。

抗电晕漆包铜圆线-3.jpg)